校長挨拶

附属学校のミッションを掲げて

本校が附属する筑波大学は、官立師範学校としての創基から2022年で150年となりました。また2023年には、新構想大学として研究学園都市(茨城県)に開学して50年の節目を迎えたところです。歴史ある筑波大学の11ある附属学校群の1つとして、本校は各校と協力しながら、自校に課せられた国立大学附属学校としてのミッションを果たしています。

2004年の法人化以降、国立大学はその業務運営における目標とそれを達成するための計画を6年ごとに作成し公表しています。2022年からの第4期中期目標・計画において、本校は大学と連携しながら、全国・地域の中等・グローバル人材育成の教育を先導するとともにインクルーシブ教育システムを構築し、その成果を展開するとしています。そしてその具体的な評価指標の一つに、大学講義の先取り履修・単位認定システムの構築があります。

筑波大学は研究型の総合大学として、多種多様の学術・研究分野を網羅しています。よってこれに附属する学校群は、大学との学習の連携に高いポテンシャルを有しています。しかし実際に大学を訪問して授業を受けるのは、時空間的に容易ではありません。特に、ここ駒場にある本校と筑波大学との教育研究における連携は、労力を要するものでした。しかしIT技術の急速な発展と普及がオンラインでの学習を日常化した今なら、バーチャル空間を活用した大学との連携強化とそれによる教育の高度化が大いに期待されます。

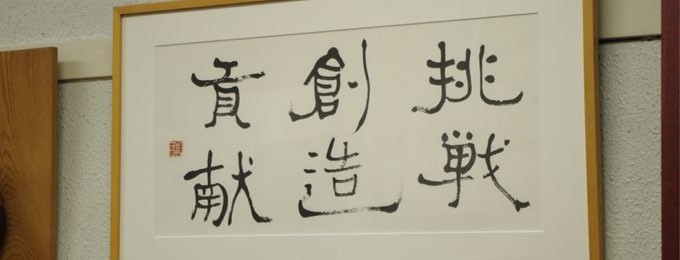

一方、本校の最大の魅力は、生徒が互いに自由闊達に学びあえるリアル空間を提供することにもあります。決して設備的に恵まれた環境ではありませんが、この筑駒で出会う学友たちとの学校生活は、刺激や興奮、感動等に満ち溢れたものであろうと断言できます。それは、授業中の教室のあちらこちらから聞こえる歓声と拍手からも、そして合唱祭、文化祭、体育祭という3大学校行事開催を目指して奮闘する姿からも明らかです。挑戦・創造・貢献という本校独自の学校目標を達成する力の源泉がそこに存在しています。

もう一つの評価指標がインクルーシブ教育支援の増進にあります。附属学校群には特別支援校があり、ボーダーレスな教育が行われる機会を提供します。そこでは日常の教科学習にとどまらない、社会の多様性の理解や主体的・探求的な学びを加速させることもできます。これらに加えて、開校以来の伝統としている農学レガシー・ケルネル田圃での水田学習をはじめ、地域研究や課題研究、さらにはクラブ活動や生徒・自治会運営といった様々な教育機能は、本校をまるで小さな大学のようなアカデミアに仕立て上げています。

創立から三四半世紀を経て、本校はこれからも、附属学校のミッションを達成しながら、山積する地球規模課題の解決に貢献できるグローバルトップリーダーを育成していきます。

- 筑波大学附属駒場中・高等学校長

筑波大学生命環境系教授 - 北村 豊

学校沿革

| 1947年 | 東京農業教育専門学校附属中学校として開校 |

|---|---|

| 1952年 | 東京教育大学附属駒場中学校・高等学校と改称 |

| 1978年 | 筑波大学附属駒場中学校・高等学校と改称 |

| 2004年 | 国立大学法人筑波大学附属駒場中学校・高等学校となる |

生徒数(男子のみ)

| 中学校 | 1学年3学級・定員約120名 (全員が高校へ連絡進学) |

|---|---|

| 高等学校 | 1学年4学級・定員約160名 |